Comitato per la

Glorificazione di

Ugo Bassi (sacerdote, patriota,

garibaldino)

Ugo Bassi

Dal sito del

Comune di Cento (Ferrara)

Ugo Bassi (1801 – 1849

In una tranquilla

strada di Cento ancora esiste la modesta casa in cui, il 12 agosto 1801, vide

la luce Giuseppe (Ugo) Bassi. Tanto gracile era quella creaturina che, temendo

per la sua vita, i genitori la fecero immediatamente battezzare. Due anni dopo

la famigliola si trasferì a Bologna. Il padre, Sante Luigi, era impiegato della

dogana pontificia; la madre, Felicita Rossetti, una cameriera originaria di S.

Felice. Da lei il piccolo ereditò un temperamento energico e affettuoso

insieme. L'infanzia e l'adolescenza di Ugo Bassi coincisero con il periodo

dell'occupazione napoleonica. La sua anima sensibilissima tanto si infiammò

alle idee di libertà e di servizio alla patria che, nell'aprile 1815, chiese di

essere arruolato nell'esercito di Gioacchino Murat. Per l'acerba età e

l'esilità della persona non venne nemmeno preso in considerazione. A questa

cocente delusione si aggiunse poco dopo il profondo dolore per la morte di una

ragazzina, Annetta Bentivoglio, di cui si era innamorato con tutta la capacità

di dedizione che era e rimase la caratteristica più profonda della sua

personalità. Nel 1816, con l'aiuto economico di un sacerdote bolognese, entrò

nel Collegio di S. Lucia, retto dai Barnabiti, un collegio aristocratico, con

insegnanti di valore che gli diedero un'istruzione classica severa e profonda.

La sua intelligenza vivacissima e l'estrosità del carattere lo distinsero

presto dai compagni, fra i quali trovò amici generosi e leali, che gli furono

vicini per tutta la vita, come il conte Livio Zambeccari e poi Paolo Venturini,

Alessandro Ramenghi e Alessandro Gavazzi che diventeranno Barnabiti. In questo

ambiente maturò la vocazione religiosa del Bassi, una vocazione vera, sincera,

profonda, a cui non venne mai meno.

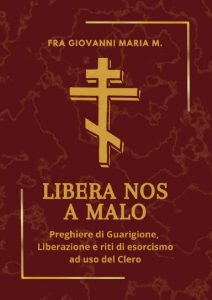

Stemma Comune di Cento (FE)

Nonostante l'opposizione paterna, egli vestì

perciò l'abita di Barnabita e nel 1821 pronunciò i voti a Roma, nella chiesa di

S. Carlo. Lo studio indefesso aveva indebolito la sua salute, che era sempre

stata delicata; molto frequentemente era colto da malori, perciò i superiori lo

destinarono, come insegnante, al Collegio di Pontecorvo e poi a quello di

Caravaggio a Napoli, nella speranza che il buon clima di quella città gli

giovasse. Certo egli là non conobbe riposo. Il suo desiderio di imparare non

aveva limiti: leggeva e discuteva di tutto, sorretto da una memoria prodigiosa;

rapito dall'amore per la musica arrivò a suonare magistralmente il cembalo e

inoltre la chitarra e il violino; disegnava e dipingeva. Ma soprattutto si

sentiva spinto ad avvicinare continuamente ogni genere di persone, e tutti

riusciva a conquistare con la signorilità dei modi, la piacevolezza del

conversare, la larghezza di idee, la generosità. E chiaro che per un giovane di

tal genere l'insegnamento, sia pure in un importante collegio, non

rappresentava un tipo di vita del tutto soddisfacente, e poiché l'ordine

barnabitico gli offriva un'altra attività - la predicazione - ecco che il Bassi

cominciò ad interessarsene. Dal 1825 al 1833 ebbe sempre più numerose

possibilità di parlare in pubblico, entusiasmando i giovani, ma destando

perplessità negli anziani per lo sfoggio continuo della cultura profana, e per

l'esuberanza delle immagini e della fantasia. Ad Alessandria, nel Collegio di

S. Alessandro dove sarà chiamato a vivere per alcuni anni, si troverà

malissimo. Insieme al più giovane e ritrovato amico bolognese Alessandro

Gavazzi, spirito irrequieto e intraprendente, incorrerà più volte nel biasimo

dei superiori, ma finalmente, dal 1833, la sua carriera oratoria diventa rapida

e sfolgorante. Nel 1834 è acclamato dall'esigente pubblico che affolla la

chiesa torinese di S. Carlo. L'anno dopo realizza il suo sogno più vivo: è

chiamato a predicare la quaresima in S. Petronio a Bologna. Fra un crescendo di

approvazioni e di ascoltatori tenne ben trentacinque prediche. Gli ammiratori

giunsero a litografare un suo ritratto, ma la maggior parte del clero lo

criticò aspramente, e il cardinale Spinola lo denunciò al segretario di stato

cardinale Benetti, per alcune sue espressioni ritenute offensive nei riguardi

del governo papale. A quaresima finita, per chiarire le cose, il Bassi si recò

immediatamente a Roma. Il pontefice Gregorio XVI, ricevutolo in udienza, ne

accettò le giustificazioni e con paterno atteggiamento si limitò a

consigliargli di "predicare più ponderatamente". Come predicava Ugo

Bassi? Egli era solito comporre e poi mandare a memoria i suoi discorsi, che

non duravano mai meno di due ore, ma poi, nella foga del momento, in presenza

dell'uditorio, si lasciava andare ad improvvisazioni, stordiva con un profluvio

di citazioni, nomi e date, aveva folgorazioni cui non sapeva resistere, con

scapito, qualche volta, della struttura della predica, che risultava così più

entusiasmante ma anche meno organica. Il linguaggio era ricercato, fortemente

acceso, ricco di parole trecentesche, anche in disuso. Le immagini si

accavallavano, ma non potevano smorzare i toni polemici e la novità degli

argomenti: all'evangelizzazione più ortodossa egli affiancava la denuncia

aperta, inequivocabile, dei mali della società contemporanea, la difesa dei

diritti degli oppressi e degli umili, una difesa tanto vibrante da apparire

provocatoria ai moderati e ai conservatori e soprattutto a chi deteneva il

potere. Provocatorio era anche l'atteggiamento dell'oratore, che non esitava a

ricorrere a mezzi teatrali pur di impressionare l'uditorio: ogni inflessione

della voce calda e sonora era sfruttata, ogni gesto delle mani, ogni movimento

del corpo, ogni espressione del viso e soprattutto il volgere degli occhi neri

e scintillanti sottolineavano, ingigantivano, imprimevano le frasi più

infuocate. Va da sè che una tale oratoria, se piaceva ai giovani e ai liberali,

incontrava il disappunto più vivo di gran parte del clero e provocava tali

polemiche che ben presto il nome del nostro Barnabita fu noto dappertutto. Nel

1836 è a Cesena per il quaresimale, riuscitissimo. Prima di lasciare la città è

invitato dal vescovo Cadolini ad una "accademia poetica" nel suo

palazzo, il che permette al Bassi di far conoscere l'aspetto cordiale del suo

carattere, con poesie estemporanee assai applaudite. Anche il 1837 è un anno di

trionfi. Nell'insigne chiesa palermitana detta dell'Olivella, autorità e

pubblico ascoltano con entusiasmo il suo quaresimale; le più nobili famiglie

della città gareggiano nell'ospitarlo, ma più che questa parentesi mondana a

noi piace ricordare lo slancio generoso che ricondusse il Bassi a Palermo

nell'estate di quello stesso anno, in soccorso degli ammalati di colera. Un

quinto dei Palermitani morì. Ugo Bassi si prodigò nell'ospedale di S. Domenico

e in case private, senza risparmio.

Castello di Cento, città natale di Ugo Bassi

Il 23 aprile, giorno

di Pasqua, i volontari pontifici entrano in Bologna entusiasticamente accolti. Dal

fronte giungono notizie esaltanti: le vittorie dell'esercito sardo a Goito,

Valeggio, Monzambano, costringono al silenzio gli oppositori della lotta per

l'indipendenza italiana. Davanti alla chiesa di S. Petronio viene eretta

un'alta tribuna. Per una settimana Alessandro Gavazzi e Ugo Bassi vi si

alternano per arringare la folla e sollecitare offerte di denaro e di quant'altro

è necessario per le truppe. Ugo Bassi tenne il suo primo discorso il 25 aprile.

Nella sua bruna e lunga capigliatura già compariva qualche filo d'argento, ma

la voce era ancora quella potente e suggestiva della giovinezza. Non fu grande

- si legge su "La Gazzetta di Bologna" - ma mirabile, ma portentoso,

ma superiore ad ogni possibilità di credere ed appena aggiungibile al vero pei

testimoni di veduta che per ventura furono infiniti. Chi ieri non fu commosso,

non ha cuore in petto, o l'ha di bronzo". E padre Paolo Venturini scriverà

al Generale dell'Ordine, padre Caccia: "(Bassi)

domandò offerte per l'armata; un solo pendente alle donne;' e fu pieno il palco

di orecchini, monili, che egli accoglieva baciandoli; quindi denaro e si

raccolsero in un momento seicento scudi; poi l'offerta durò dalle tre fino alle

sette, correndo il popolo a portar vesti, cappotti, armi, camicie, quanto

aveva. Si videro poveri cavarsi la camicia e il corpetto sulla piazza, vuotarsi

le tasche dai pochi soldi. Insomma un fremito, un trionfo, d'un genere tutto

nuovo e non mai più visto. Il Bassi finita la predica, montò in carrozza: il

popolo staccò i cavalli lo condusse dal Legato e trascinò la carrozza sulla

prima scala che è tutta cordonato; ma forse la fatica, la commozione, o la

scossa del legno, egli venne a meno e dovettero ricondurlo a casa".

Nei giorni successivi il Barnabita si impegnò in una appassionata opera di

pacificazione fra i Bolognesi, poiché erano accadute manifestazioni di

intolleranza nei riguardi di illustri cittadini ritenuti ostili, fra i quali

Gioacchino Rossini. Il musicista "inviso

ai liberali pel vituperevole contegno che tenne verso gli immigrati italiani

fin dal 1831 a Parigi" (Bottrigari), con la moglie aveva lasciato

immediatamente la città. Ugo Bassi, amareggiato dal fatto, il 29 aprile << ... sull'imbrunire ... chiamò nella

piazza maggiore e invitò il popolo a seguirlo- fino al palazzo Donzelli, Ivi,

fra due torce accese, comparve al balcone dove era stato ingiuriato Rossini, si

dié, come da Pergamo, a riprendere coloro, che, arrogandosi il nome di

patrioti, scambiano la libertà in licenza .... " . Rossini, informato

di ciò, scrisse una cortese lettera di ringraziamento ad Ugo Bassi, ma rimase a

Firenze. Il giorno 30 Ugo Bassi è a Cento, e parla per due ore in piazza, è poi

festosamente acclamato il giorno dopo a Pieve di Cento. Si reca a Lugo e Faenza,

infine ritorna a Bologna. Qui trova una sconvolgente notizia giunta da

Roma: nel concistoro segreto del 29 aprile Pio IX ha nettamente disgiunto le

responsabilità della chiesa dalla causa dell'indipendenza italiana. Il

cardinale legato Luigi Amat, preoccupatissimo per le conseguenze che tale nuovo

e inatteso atteggiamento papale può avere sull'ordine pubblico, convoca Ugo

Bassi e gli chiede di adoperarsi quanto più può come pacificatore. Egli con

sollecitudine parla in S. Petronio affermando che il Pontefíce non può aver

mutato animo, ma ha dovuto cedere alle pressioni di chi gli sta intorno:

bisogna attendere con fiducia l'evolversi della situazione. Ma lo stesso frate

sente franare qualcosa in sé, sente che non può più arringare la folla con

l'animo sereno e con quella sicurezza che tutti scuoteva, e poiché il suo

reggimento è già nel Veneto, parte a cavallo con l'antico Gavazzi, per

raggiungerlo. Il giorno 8 maggio è a Venezia e si presenta a Daniele Manin. Fra

i due fiorì subito un'intesa cordiale che si trasformò presto in profonda

amicizia. Il giorno successivo parlò in piazza S. Marco, insieme all'avvocato

Dionigi Zannini; notevole fu la raccolta di denaro, armi e indumenti Finalmente

raggiunse il suo reggimento a Treviso, mentre la città stava per essere

evacuata dal generale Ferrari, costretto a ripiegare su Mestre. A difesa di

Treviso rimasero solo poche unità militari, tra cui il reggimento di Ugo Bassi.

Il giorno 12 gli Austriaci sferrarono contro la città un assalto che fu

respinto. Ugo Bassi, disarmato, si trovò per la prima volta in una battaglia e

lo si vide, impavido, dove maggiore era il pericolo a incoraggiare i

combattenti. Nel pomeriggio poi accompagnò in una temeraria sortita il generale

bolognese marchese Alessandro Guidotti, che cadde colpito a morte. Anche il

Bassi, che gli era accanto, rimase ferito ad una mano, a un braccio e al petto.

Subito soccorso e curato, si mostrò orgoglioso di essere stato accomunato nella

sofferenza a tanti eroici compagni d'arme. Del fatto informò subito padre

Caccia, con l'entusiasmo di chi è sicuro di agire per il meglio, ma il suo

superiore, preoccupato per il buon nome dell'Ordine aveva preso intanto una

gravissima decisione, inoltrando al Pontefice un memoriale in cui, constatato

che ormai padre Bassi "vive fuori del rispettivo suo chiostro" e che

era evidente "la non leggera difficoltà che dallo stesso individuo si

incontrerebbe qualora avesse di bel nuovo da assogettarsi alle pratiche della

regolare osservanza" chiedeva che venisse passato dall'Ordine dei

Barnabiti allo stato di sacerdote secolare. Ignaro di tutto questo, il Bassi,

poiché le ferite non sembrano preoccupanti, continua a vivere tra i soldati, a

interessarsi dei loro problemi, a eccitarne lo spirito combattivo. Quando anche

i soldati pontifici devono lasciare Treviso, Ugo Bassi porta il contributo

della sua azione alla difesa di Venezia. Ma la ferita al petto lo fa soffrire

indicibilmente. Un chirurgo veneziano si rende conto che il proiettile è

rimasto incastrato fra le costole. L'intervento per estrarlo è difficile e

doloroso, ed è seguito da una infezione che dura più di un mese. Ai primi

di luglio egli pubblica una raccolta di versi patriottici. L'illusione politica

su Pio IX è ormai svanita, neppure di Carlo Alberto di Savoia si fida, e se

l'imperativo del momento gli appare uno solo: la guerra allo straniero, nel

futuro dell'Italia egli comincia a intravedere una repubblica, in cui uomini

come Daniele Manin si pongano a guida di un popolo ricondotto ad una religione

più salda e incorrotta. All'inizio di agosto, ormai guarito, è fra i soldati di

forte Marghera. A Roma, intanto, il 21 luglio Padre Caccia ha ottenuto dal Papa

il rescritto di secolarizzazione per Ugo Bassi, ma non sa in quale modo renderlo

esecutivo. Infine (il 15 agosto) decide di inviarlo al cardinale di Bologna

Oppizzoni, da cui il sacerdote dovrà d'ora in poi dipendere. Il cardinale

conosce, e benissimo, tutte le vicende in cui è stato coinvolto Ugo Bassi, ma

non esita a prendere una decisione contraria a quella che padre Caccia si aspetta,

cioè trattiene presso i sé il rescritto senza minimamente informarne l'interessato.

E sì che una occasione di valersene gli si presenta quando, poche settimane

dopo, il patriarca di Venezia, Jacopo Monico, gli chiede con urgenza notizie su

quel Barnabita così scomodo e ormai popolare in Venezia: l'Oppizzoni gli

risponde con frasi evasive. E' lo stesso Bassi a presentare un memoriale alla

curia veneziana, per esporre le proprie idee e precisare i compiti cui attende,

ma proprio la chiusa di tale memoriale irrita profondamente il patriarca:

"In ultimo e' bacia le venerande

mani a S.E. il sig. Patriarca, pronto a ubbidire in tutto poiché chi è vero

italiano come il P.Gavazzi ed altri, è di certo buono e giusto e che non tocchi l'onore di vero Italiano, (il

che non crede verrà mai da S. Em.); e chi non ama l'Italia e l'indipendenza

italiana, insomma chi non è vero italiano, non è né può essere buon

ecclesiastico; ma un infame e un traditore". Per arrivare a colpire il

Bassi, inattaccabile nella vita privata, il Patriarca chiede allora al generale

Ferrari di porre tutti i cappellani pontifici alle dipendenze della curia

veneziana; e successivamente attacca violentemente il Barnabita per le sue idee

e la sua azione politica. L'accusato risponde subito con un discorso in piazza

S. Marco ed un lungo documento (pubblicato il 25 ottobre) pieno di vibranti

proteste e critiche al patriarca. Indignatissimo di tanta audacia, il cardinale

Monico scrive lo stesso giorno al generale Ferrari perché riprenda come si

merita il frate, ma non è ascoltato, perché il 27 ottobre nel vittorioso

assalto a Mestre Ugo Bassi è l'unico dei cappellani militari che fa il proprio

dovere. Leggiamo in un articolo del giornale l'"lndipendente" che

egli "...con in mano una piccola

bandiera improvvisata da lui, primo di tutti e facendo coraggio ai soldati si

scagliò in mezzo la via contro la penultima casa che fu levata agli Austriaci;

e quindi coi lombardi corse e scavalcò il muro di casa Bianchini, aiutò a

forzare le porte barricate ed entrò nella casa dove diede assistenza spirituale non solo ai nostri ma eziandio ai

nemici morenti". Per tutto il mese di novembre continuò la sua

difficile opera di religioso nei forti e negli ospedali. Fuggito il papa a

Gaeta, tutte le truppe pontificie ricevettero l'ordine di rimpatriare. Fu con

grande dolore che Ugo Bassi si staccò dall'amico Daniele Manin che non doveva

più rivedere. Le truppe del generale Ferrari furono accolte festosamente a

Ravenna.Qui fra gran folla, il Bassi parlò sulla tomba di Dante, di notte,al

lume di fiaccola, contro i traditori della causa italiana. Con il permesso del

generale si recò poi a Bologna, dove giunse il 15 dicembre mutato dalle

esperienze militari dalle delusioni, ormai convinto della necessità di por fine

al potere del papa e infiammato alle idee repubblicane nutrite dall'ammirazione

per Manin e con tuttavia ancor qualche stima personale per Pio IX, considerato

succube dell'ambiente di Gaeta, impedito di manifestare liberamente se stesso.

Vive fra gli uomini del battaglione dell'amico Livio Zambeccari, frequenta il

circolo popolare fondato dal Gavazzi, organizza riunioni, pubblica opuscoli e

manifesti, pronuncia pubblici discorsi anche in vari paesi della diocesi (fra

cui Cento) per caldeggiare la ripresa della guerra all'Austria e la

partecipazione all'elezione dei duecento componenti dell'"assemblea nazionale

costituente" di Roma.

Il l° gennaio del 1849 Pio IX in una enciclica diretta ai sudditi, in difesa

del proprio potere temporale, dichiara

scomunicati tutti coloro che, in qualsiasi modo, si adoperino contro di

esso. I circoli popolari aprono liste di arruolamento di militi in difesa del

nuovo governo romano e Ugo Bassi prende immediatamente posizione pubblicando un

opuscolo "Della scomunica e più altre cose de' tempi nostri" che

desta un vasto interesse. L'enciclica papale ha gettato il più profondo

turbamento nel clero, negli ambienti militari e nella amministrazione, e in

tutti gli strati della popolazione. Per rispondere agli interrogativi che

angosciano tante coscienze, appassionatamente - e poco realisticamente - Ugo

Bassi si ostina a sostenere che il Papa del 1846 e '47 non può aver mutato

animo e che il decreto di scomunica gli è stato estorto dai retrivi che lo

circondano; gli sembra assurdo che si possa insistere su questa via: "...scomunicare un popolo vorrebbe dire

seminarvi l'anarchia e la guerra civile".Egli crede che la costituente

romana "richiamerà il Papa, ma a

condizione solenne di gridare la guerra all'austriaco e liberare la Lombardia e

Venezia". Se il Papa non accetterà, si andrà con Cristo: "Egli ha detto: il mio reame non è di questo

mondo... Egli ha detto non volere, che i suoi discepoli facciano a modo dei re

e dei tiranni ... hanno detto che noi

dobbiamo amare i fratelli oppressi e afflitti meglio del padre e della madre,

non che meglio del principe qual si sia... Noi per la redenzione de' veneti e

de' lombardi daremo la vita nostra... Dio ne benedice: e se Dio ne benedice,

qual uomo, qual pontefice...ne può maledire! ... ". Come si vede non

si può certo parlare di un vero e proprio pensiero politico del Bassi, ma

subito colpisce la sua sincerità, il suo disinteresse, il suo amore per gli

oppressi disposto a tutto, la sua ansia di collaborare fattivamente alla

unificazione di un paese asservito allo straniero, di vederlo liberamente

governato. La reazione dei clericali conservatori non è descrivibile: poesie di

scherno e lettere anonime diffamanti circolano in Bologna, ma a suo conforto

sta l'appoggio e la stima affettuosa del provinciale dei Barnabiti, padre Paolo

Venturini, filologo di grande valore, insegnante aperto e preparato,

italianissimo di sentimenti. L'annuncio della proclamazione della Repubblica

Romana, giunto a Bologna l'11 febbraio non commosse un gran che la

cittadinanza, ma Ugo Bassi preso da acerbo sdegno per l'ambiente che lo

circondava, maligno ed inerte per la gran parte, decise di raggiungere le

truppe del generale Ferrari, che a Terracina si disponevano a combattere contro

il generale Zucchi, rimasto fedele al Papa. La notizia della sua partenza fu

accolta con sollievo dal cardinale Oppizzoni, che quotidianamente era subissato

di denunce e proteste contro quel frate

che non indossava più l'abito barnabitico, ma avendone conservato solo il

collare, usava una specie di divisa militare, con calzoni e tunica nera, una

croce tricolore cucita sul petto, un Crocefisso infilato nella cintura, e che

frequentava locali pubblici con i soldati. Il disporsi a combattere contro

le truppe pontificie in difesa della Repubblica Romana, non è, per la coscienza

del Bassi, un atto di ribellione: il pontefice è venuto meno - e per sempre -

al suo impegno di benedire l'Italia; un cattolico è ormai legato al suo

pontefice solo religiosamente arguisce Ugo Bassi , non più politicamente.

Ugo Bassi, postosi al di là di ogni corrente e di ogni partito, sacerdote

integerrimo, tutto preso dall'evangelizzazione e che tuttavia combatte senza

incertezze contro il Papa, è ormai un personaggio difficile da capire anche per

gli stessi amici. Il 4 marzo egli è finalmente a Roma. Qui trova un

ambiente eterogeneo, uno scontrarsi di opinioni e speranze, e, per quanto sia

bene accolto, diventa insofferente e teso. Gode della sconfitta subita a Novara

da Carlo Alberto di Savoia, "giusta

punizione dei suoi errori", e pubblica un indirizzo a Pio IX,

criticando aspramente la sua decisione di invocare l'intervento straniero: " ... Ma voi vel sapete, o Santo Padre,

... che noi non vi abbiamo cacciato, ma voi n'avete lasciato in abbandono

all'anarchia e alla morte: vel sapete che richiamato due o tre volte n'avete avuto

onta e dispregio... E poiché gli altri re, quando non fanno il bene del popolo,

ma il male, quando abbandonano il governo e lasciano l'anarchia, si cacciano o

si depongono, così si può fare di Voi come in altri senza peccare nella vostra

Sacrosanta Persona. Cristo solo, o Santo Padre, Cristo solo, Salvatore del

mondo, e non re, è tutto divinità: ma chi dice che il Papa è Dio è un pagano.

Quindi... chi contraddice alla persona di vicario del Cristo nel Papa,

contraddice al Cristo, ma chi alla persona di re nel papa, quando il Papa sacrifica al re i popoli, contraddice all'ingiustizia,

all'umanità, al male... ". Dopo un periodo di forzata inattività,

finalmente viene nominato cappellano della legione italiana comandata da

Giuseppe Garibaldi, che raggiunge a Rieti il 4 aprile. L'eco di questo primo

emozionante incontro è in una lettera scritta in quei giorni da Ugo Bassi: "...Garibaldi è l'eroe più degno di

poema, che io sperassi in vita mia di vedere. Le nostre anime si sono congiunte

come se fossero state sorelle in cielo prima di trovarsi nelle vie della

terra". E qualche giorno dopo, da Anagni, confermerà: "...Garibaldi!

Questi è l'eroe cui cercando andava l'anima mia. L'Italia è Garibaldi...

". Predica alle popolazioni e ai legionari; per far cosa grata a Garibaldi

sveste il nero abito barnabitico e indossa l'uniforme rossa degli ufficiali

della legione. Non era facile la vita di un sacerdote in mezzo ai volontari,

provenienti da ogni dove rotti a tutte le soperchieria della guerra,

intemperanti nel linguaggio, irriguardosi spesso dei diritti dei civili. Bassi

ne conquistò l'animo dividendo con loro ogni ora della giornata, l'ozio e le

marce, i pericoli e le soddisfazioni. Incurante di sé, sempre pronto a

rincuorare gli afflitti, a soccorrere i feriti, a benedire i morenti ad esporsi

disarmato dove infuriava la battaglia, sapeva anche far rispettare la parola di

Dio, difendere la giustizia. Era "la

coscienza morale" della legione. Il 27 aprile i garibaldini giunsero a

Roma. Tre giorni dopo Ugo Bassi partecipò al vittorioso combattimento contro i

francesi a porta S. Pancrazio, cavalcando tra i volontari. Ebbe ucciso sotto di

sè il cavallo e fu catturato dai nemici per non essersi voluto allontanare da un ferito

rimasto sul terreno della battaglia. Rilasciato in libertà quasi

subito, si distingue per coraggio presso Palestrina, l'8 maggio, in scontri con

pattuglie napoletane che tenta addirittura di arringare. L'aggressione francese

alla città di Roma è improvvisa. A Villa Corsini il 3 giugno gli Italiani

scrivono una fulgida pagina di eroismo: Ugo Bassi si offre più volte come

portaordini in posizioni esposte, raccoglie i feriti, conforta i moribondi,

sordo ad ogni invito alla prudenza, fedele ad un suo motto: "In ultimo se si dèe cadere si cada da forti;

o martirio o vittoria!". Fino alla caduta di Roma andò cercando

fatíche e sacrifici: negli ospedali e in prima linea, dovunque ci fosse una

sofferenza là era Ugo Bassi e tale era la tranquillità della sua

coscienza che nelle brevi ore di riposo attendeva al suo poema "La croce

vincitrice" giunto al 33' canto, da cui si aspettava alta gloria

poetica. In realtà si tratta di un'opera inorganica, che risente delle

emozioni, dei mutamenti d'animo dell'autore. Il giorno 30 i Francesi assalirono

le mura di Roma con tutta la potenza della loro artiglieria. Tra i morti, Ugo

Bassi ebbe lo strazio di annoverare anche il prode Luciano Manara, di cui era

diventato amico carissimo; prima che i Francesi vittoriosi entrassero nella

città, egli volle che i funerali del caduto assurgessero a valore di simbolo.

Nella chiesa di S. Lorenzo in Lucina, gremitissima di gente commossa, pronunciò

l'elogio funebre, profetizzando per sé prossimo il martirio. La sera

partì da Roma con la legione dei volontari garibaldini. Con abilità e fortuna

Garibaldi riuscì ad eludere più volte gli inseguitori francesi, toscani e

austriaci, benché l'estate torrida, le difficoltà del cammino per contrade

inospitali fiaccassero glí uomini. Anche Ugo Bassi, che faceva parte dello

stato maggiore, era sfinito e febbricitante, ma si sforzava di essere di

esempio agli altri. L'odissea della legione garibaldina durò un mese:

attraverso il Lazio, la Toscana e le Marche il 31 luglio i superstiti giunsero

ai piedi di S. Marino. Da ogni parte si avvicinavano truppe austriache, erano

laceri, affamati, demoralizzati. Ugo Bassi fu mandato come parlamentare al

reggente sammarinese Domenico Belzoppi, a chiedere il permesso di passare per

il territorio della repubblica e viveri. Il Belzoppi dispose che i viveri

richiesti fossero consegnati ai garibaldini, ma al confíne della repubblica,

che nessuno doveva violare. Nella notte, però, Garibaldi, vistosi

irrimediabilmente circondato, diede ordine ai suoi uomini di entrare nel

territorio di S. Marino. Qui giunto li sciolse dall'impegno di seguirlo e si

dichiarò disposto alla resa. Mentre fra la reggenza di S. Marino e gli

austriaci intercorrevano trattative per la sorte dei legionari, Ugo Bassi

assisteva i feriti ospitati nel convento dei Cappuccini. Preso dal

presentimento di essere vicino alla prova suprema, chiese di confessarsi. Al

sacerdote che gli diede l'assoluzione lasciò il vasetto dell'olio santo avuto

da Padre Gavazzi, e un breviario. Intanto il generale austriaco Hahne aveva

fatto pervenire un testo con nove punti preliminari circa la resa. Dopo averli

vagliati, Garibaldi vi scrisse sotto la seguente risposta: "Le condizioni imposte dagli Austriaci sono

inaccettabili, e perciò sgombriamo il territorio". Diede

immediatamente l'ordine di partenza a circa 250 uomini, con cui intendeva

sgusciare fra le maglie dell'accerchiamento nemico e dirigersi quella notte

stessa al mare. Ugo Bassi, immerso nelle strofe del suo poema, le ultime, non

si avvide di nulla. Fu Garibaldi che, accortosi della sua assenza, lo mandò a

chiamare e sia pure con qualche difficoltà il Barnabita riuscì a raggiungerlo. All'alba

dell' agosto il generale Hahne si accorge con somma indignazione di essere

stato giocato e mentre cerca di individuare la strada percorsa dai fuggiaschi

perde altro tempo prezioso. A Gatteo Ugo Bassi è riconosciuto da un reduce

della difesa di Roma che generosamente - quanto inutilmente - gli offre un

rifugio sicuro. Con l'aiuto di diversi patrioti romagnoli nella notte fra il l°

e il 2 agosto i garibaldini giungono a Cesenatico. Qui sette soldati croati di

guardia al porto sono arrestati da Ugo Bassi e da Anita Garibaldi;

contemporaneamente si impedisce alla polizia e alle autorità pontificie di

mettersi in moto. Il commissario di sanità marittima è costretto a requisire 13

imbarcazioni da pesca e a reperirne gli equipaggi. Alle tre di notte, dopo aver

venduto i cavalli e raccolto provviste, i legionari cominciano a imbarcarsi;

alle sei salpano, benché una forte marea ostacoli la manovra. Conducono con sé

come ostaggi i croati e un brigadiere. Garibaldi vuole che Ugo Bassi salga

nella sua stessa barca, dove sono anche Anita e il romano Cíceruacchio con i

figli. Due ore dopo il governatore civile e militare delle legazioni,

l'inflessibile generale Carlo von Gorzkowski entra in Cesenatico con le sue

truppe e vede la piccola flotta ormai al largo. Furente dispone che tutta la

costa fino a Venezia sia messa sotto rigoroso controllo e che il porto di

Magnavacca sia presidiato da truppe dotate di cannoni: non deve sfuggire quel

bandito che ha superato la sua stessa leggenda beffandosi, in quella marcia

verso Venezia, di un esercito di migliaia di uomini perfettamente equipaggiati

e comandati da esperti generali. La navigazione nella giornata calma e bella

andò bene fino al pomeriggio; l'imbarcazione di Garibaldi precedeva le altre,

mantenendosi vicino alla costa, dove l'acqua era bassa, ma verso le quattro del

pomeriggio, nelle vicinanze di Goro, una goletta e un brick austriaci scorsero

la flottiglia e si diressero verso di essa.

Caduta la notte, un meraviglioso chiarore lunare tradì i fuggiaschi: il brick,

individuatili, si avvicinò e cominciò a sparare e a lanciare razzi. Varie

imbarcazioni si arresero; solo cinque bragozzi, fra cui quello di Garibaldi,

approdarono fra Magnavacca e Volano. Gli equipaggi reclutati a Cesenatico,

terrorizzati, si abbandonarono alla fuga e anche i volontari si sparsero nelle

zone circostanti. Accanto a Garibaldi e ad Anita morente rimangono Ugo Bassi,

Giovanni Livraghi e G.B. Culiolo detto Leggero. Ma il gruppo è troppo numeroso,

dà nell'occhio, quindi bisogna separarsi: Ugo Bassi e il Livraghi, disarmati,

si dirigono verso Comacchio, dove contano di trovare certi conoscenti.

Attraverso il bosco Eliseo arrivano a S. Giuseppe e di qui si portano alla

Fossa della Fontana, dove ottengono di essere traghettati attraverso le valli

da due fruttivendoli che li accompagnano a Comacchio, all'osteria della Lenza.

Vi giungono verso le ore 11. Uno dei due fruttivendoli è convinto che l'uomo

dalla lunga barba scura e dai calzoni rossi sia Garibaldi e comincia a dirlo in

giro. Il nipote dell'ostessa riconosce Ugo Bassi e lo sollecita a partire

perché nell'osteria possono entrare austriaci. Anche Livraghi insiste per

andarsene, ma il Bassi non ne vuol sapere: è un prete, non ha fatto del male, è

disarmato, perché dovrebbe fuggire? Altri patrioti corrono nell'osteria della

Lenza per aiutare i due a nascondersi, ma ancora Ugo Bassi rifiuta; accetta

solo di trasferirsi all'osteria della Luna per consumare un frugale pasto. Ormai

però la gendarmeria pontificia è stata informata della presenza dei fuggiaschi:

verso le undici e quarantacinque quattro carabinieri entrano nell'osteria della

Luna per arrestarli. Nessuna resistenza è opposta dai due, che sono subito

consegnati al comandante austriaco e chiusi in cella. Il Livraghi è perquisito

e trovato disarmato, il Bassi è privato della borsa di cuoio che contiene solo

oggetti d'uso personale e il manoscritto de "La croce vincitrice". Il

vicario generale di Comacchio, mons. Domenico Feletti, informato dell'accaduto,

si presenta con sollecitudine al comando austriaco e, in nome della curia,

chiede il rilascio del Barnabita, protetto dal diritto canonico, ma l'ufficiale

comandante risponde che in proposito deve chiedere istruzioni al generale

Gorzkowski che, in qualità di governatore di Bologna con pieni poteri, ha

completamente esautorato l'autorità pontificia. In particolare ha istituito due

tribunali, lo statario e il consiglio di stato: il primo, sotto il quale

ricadono tutti i reati politici "non conosce altra pena che la

morte". Il 5 agosto, ricordando le precedenti disposizioni, il governatore

pubblica un'ennesima notificazione in cui chiarisce che "sarà assoggettato

al giudizio statario militare chiunque, scientemente, avesse aiutato, ricoverato

o favorito il profugo Garibaldi ... ".Nella mattinata di quello stesso

giorno, a Comacchio, Ugo Bassi viene brutalmente perquisito, benché sia un

sacerdote. Ancora una volta mons. Feletti protesta energicamente e informa il

cardinale Oppizzoni, il quale, mal scegliendo il momento, ha intanto reso

pubblico un documento in cui, pur senza nomi, c'è una dura condanna

dell'operato di Ugo Bassi e Alessandro Gavazzi come cappellani militari. Nel

pomeriggio del giorno 5 i due prigionieri sotto scorta di una cinquantina di

soldati austriaci, giunti appositamente da Ravenna, sono prelevati dal carcere

di Comacchio e, avvinti in catene, su due vetture vengono trasferiti a Bologna.

Qui, la dera del giorno 7 agosto, sono rinchiusi in un torre del parco di Villa

Spada, sede del generale Gorzkowski. La notizia dell'arrivo di Bassi e Livraghi

si sparge per la città in un baleno. Il fatto che essi siano stati tenuti

separati dagli altri legionari garibaldini, che intanto erano affluiti,

prigionieri, in varie carceri bolognesi, desta allarme e preoccupazione. La

sorella Carlotta, angosciata, si precipita subito a Villa Spada, e a fatica

ottiene di poter parlare, sia pur per breve tempo, con Ugo Bassi, che si sforza

di consolarla e di mostrarsi sereno. Subito dopo quel penoso colloquio, egli e

il Livraghi sono condotti alle carceri della Carità, per attendervi la

sentenza. In fatto non vi fu alcun processo, neppure sommario. Il generale

Gorzkowski, che il giorno 8 doveva rassegnare il governo di Bologna nella, mani

del conte Strassoldo, per assumere altro incarico, volle ammonire con un

"esempio" la popolazione a non far nulla in favore del

"bandito" Garibaldi di cui si erano perse le tracce e dei suoi

uomini. Distorse quindi la verità, accusando Ugo Bassi di detenzione d'armi e

il Livraghi, suddito austriaco, di diserzione, e poiché questi reati erano

puniti con la morte, ordinò la fucilazione dei prigionieri, da eseguirsi nel

più breve tempo possibile, perché nessuno in città - la Curia o i Barnabiti -

potesse intervenire e salvare la vita almeno del più prestigioso dei due. La

mattina del giorno 8 agosto vengono convocati a Villa Spada due sacerdoti, don

Gaetano Boccolini e Don Ludovico Paolo Casali, cappellani della chiesa di S.

Maria della Carità, "per assistere

due delinquenti che devono essere fucilati". Verso mezzogiorno, in

carrozza chiusa e scortata da soldati, giungono i due prigionieri che sono

accompagnati in una stanza della villa. Qui un ufficiale legge subito loro il

decreto con la condanna a morte, poi li lascia con i due sacerdoti

confortatori. A quel terribile annuncio Ugo Bassi era preparato: da mesi viveva

in ambienti militari e la legge marziale gli era ben nota, e inoltre sapeva

benissimo di essersi inoltrato per una via così inusitata per un italiano e

ancor più per un sacerdote, che non poteva sperare clemenza da un uomo quale il

Gorzkowski, tuttavia protestò fieramente la propria innocenza: "Aveva

assistito i morenti sul campo, non aveva mai negato il soccorso neppure ai

nemici, non era armato, come non

lo era il suo compagno, non era reo .... " .. I Chiese di poter

parlare con l'amico, Padre Paolo Venturini, ma ciò non era possibile, allora si

rivolse a Don Gaetano Baccolini, che era turbatissimo e poi "raccoltosi alquanto in sé medesimo, siccome

quegli che già era apparecchiato, si mise a ginocchioni e fece la sua

confessione generale; la qual terminata, domandò il santo Viatico: ma dettogli

che la distanza dalla chiesa e la strettezza del tempo non permetteva, alzò gli

occhi al cielo, calcossi la mano sul petto e mandò un sospiro a Dio"

(A. Bresciani). Dettò poi, perché fosse resa pubblica, la seguente

dichiarazione: "Se mai si trovasse, in qualunque mio

scritto, parola, proposizione, o massima qualunque che avesse offeso Pietà,

Onestà, Religione, intendo e voglio ritratta, nel più valido ed efficace modo,

e così pure intendo di qualunque parola o discorso detto in pubblico, od in

privato, amando di riparare a qualunque scandalo, e di giovare al bene spirituale

di chicchessia, poiché bramo e voglio morire da vero Cristiano". Intanto

il Livraghi era caduto in uno stato di indescrivibile agitazione e gridava la

sua rabbia e la sua innocenza; allora il Bassi a cui doleva infinitamente di

non aver mai ascoltato i suoi consigli di prudenza e di averlo portato a

morire, gli si avvicinò, e compiendo fino all'ultimo il suo ufficio di

cappellano militare seppe trovare le parole che consolano e rendono forti. I

due condannati diedero poi disposizioni per i pochi oggetti e il pochissimo

denaro di cui disponevano. Ma l'ora incalzava. Incatenati ai polsi, furono

fatti salire con i due sacerdoti su un carro militare circondato da soldati, e

al rullare sordo dei tamburi furono condotti fino alla via della

Certosa. Vicino agli archi 66-67 dovettero scendere. La commozione prese

tutti i presenti. Padrone di sè fino all'ultimo Ugo Bassi salutò

affettuosamente il compagno che doveva essere fucilato per primo: "Fra poco saremo congiunti" disse. In

ginocchio presso il corpo inanimato del Livraghi, parlò ancora con fermezza:

"Chieggo perdono a tutti e perdono a tutti. Raccomando la Religione e

godo di spirare in pace sotto le ali di Maria Santissima di S. Luca".

Fucilazione di Ugo Bassi

Volle che fosse un sacerdote a bendarlo. Prese a recitare con la sua armoniosa

voce: "Ave Maria"... una

scarica di fucileria troncò l'ultima parola. Fu sepolto poco lontano senza

bara, in una fossa insieme al Livraghi. Nei giorni successivi gruppi sempre più

numerosi di bolognesi si recarono su quell'indegna tomba, la coprirono di fiori

e ne tolsero zolle di terra per ricordo. Sui muri della città apparvero scritte

minacciose contro gli austriaci e aspre parole di vendetta per quell'uomo, un

sacerdote, ucciso senza processo, in violazione delle leggi dello stato della

Chiesa, da un generale straniero, animato da disumano odio. Nella sua relazione

dei fatti al Radetzky il Gorzkowski, infatti non giustifica più il suo operato

parlando di armi, come causa della condanna, ma sprezzantemente si limita ad

annunciare la fucilazione del "famigerato cappellano Ugo Bassi, uno dei

più fanatici repubblicani, tenuto alla stregua del rinomato predicatore

Gavazzi". Per impedire ai bolognesi di manifestare i propri sentimenti di

amore e di devozione al martire, nella notte fra il 18 e il 19 agosto i due

corpi vennero esumati e occultati nell'interno del cimitero della Certosa dalla

polizia pontificia: il Bassi fu sepolto senza nome sotto una gradinata del

recinto degli ecclesiastici, probabilmente con il consenso del cardinale

Oppizzoni, sollecitato dalla desolata sorella di lui, e il Livraghi nel recinto

dei militari.

Soltanto nell'agosto del 1859 i parenti ottennero che le ossa di Ugo Bassi

fossero collocate nella tomba di famiglia accanto ai genitori.

Si ringrazia il Prof. Guido Vancini che ha cortesemente fornito

la documentazione utilizzata.